お知らせNEWS

2024.05.04 「血圧」と「高血圧症」 〜血圧は悪者なのか (高血圧①)

血圧って、そもそも何なんだ?

「家の血圧どうですか」「血圧、ちょっと測ってみましょか」——

診察室で僕たち医者が飽きずに口にするのが、この「血圧」という言葉。

でも、考えてみたら、血圧って一体なんのためにあるんでしょう?

なんで“高い”と怒られて、“低すぎ”てもだめなのか。

今日はそんな「血圧ってそもそも何なのか?」という話を、簡単にまとめてみました。

血圧は、そもそも命に必要な“圧”

血液の約半分は水分で、あとは赤血球・白血球・たんぱく質・脂質・糖分・ミネラル…。

この血液が動脈を通って全身に流れ、体中の細胞に栄養や酸素を届けることで、

私たちの体はちゃんと動くことができるのです。

その血液を押し出して全身に巡らせるのに欠かせないのが「血圧」。

簡単な式で表すとこうなります:

血圧=心拍出量 × 末梢血管抵抗

-

心拍出量:心臓が一回の拍動で送り出す血液の量

-

末梢血管抵抗:手足などの血管の流れにくさ

これは、水道ホースに例えると分かりやすいと思います。水道の蛇口を開けて出てくる“水の量”が心拍出量。ホースの太さや、ホースを握って細くしたときの“流れにくさ”が末梢血管抵抗。しっかり水(血液)を体の隅々まで届けるには、適度な圧が必要なんです。

ちなみに、「上の血圧(収縮期血圧)」は心臓がギュッと縮んで血液を押し出した瞬間の圧、「下の血圧(拡張期血圧)」は心臓が次の一打に備えてふっと緩んだ時の圧です。

血圧が“下がる”ってどういうこと?

血圧が下がるとどうなるか。

たとえば、心臓の筋肉が弱って血液を十分に送り出せなくなったり、大量に出血したり脱水になって血液の量が減ると、いくら心臓が頑張っても“空打ち”状態(心拍出量の低下)。

さらに、お風呂・飲酒のあとなどで血管が拡張すると、血液は十分に流れていても“圧”が足りなくなります(末梢血管抵抗の低下)。

その結果どうなるか?ふらつき、眠気、冷や汗、ひどいと意識がなくなることもあるんです。つまり、一定の血圧を保つことは生きていく上で絶対に必要なんです。

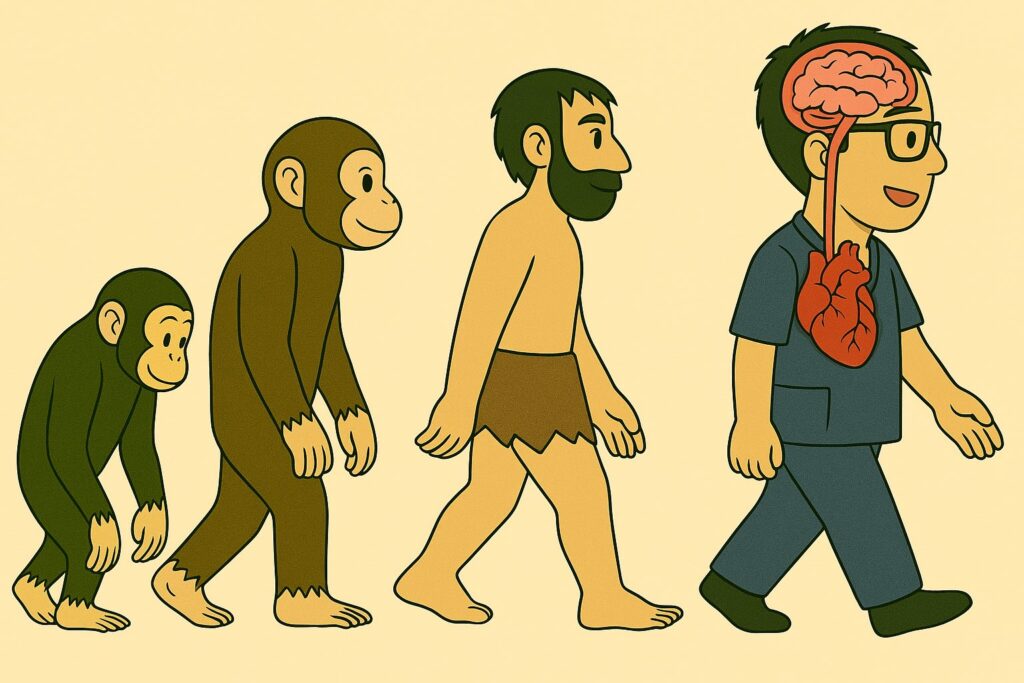

人間が「高血圧」を身につけたワケ

ところが、血圧は“高ければ高いほど悪い”という話でもない。

人間は二本足で立つようになって、頭(=脳)を心臓よりずっと高い場所に持ち上げてしまった。しかも、その進化の過程で人間の脳はとてつもなく大きくなりました。すると、脳にしっかりと必要な血液を行き渡らせるにはある程度高い圧力が必要になったんです。

いち早く血圧を上げられる体の仕組み——神経やホルモンの調整力——を手に入れた人類だけが生き残ってきた。

そう考えると、高血圧は“生き抜くためのチカラ”でもあったわけですね。

生活習慣で“高血圧症”になってしまう時代

でも現代では、その「高血圧」が逆に体をむしばむ原因になってしまいました。

本来、必要だった血圧がなぜ「高血圧症」という病気に?

高血圧症の多くは「本態性高血圧」といって、遺伝と生活習慣の両方が関わる病気。

特に、以下のような習慣が血圧をじわじわと押し上げる原因になります。

| 食塩 | 野菜不足 |

| 過度の飲酒 | 喫煙 |

| 肥満 | 運動不足 |

| ストレス | 自律神経の乱れ |

たとえば塩分の摂りすぎは、体の水分量を増やして血圧を上げる(心拍出量↑)、

さらに交感神経を刺激して血管をギュッと締める(末梢血管抵抗↑)、

つまり両方から血圧を引き上げてしまうんです。

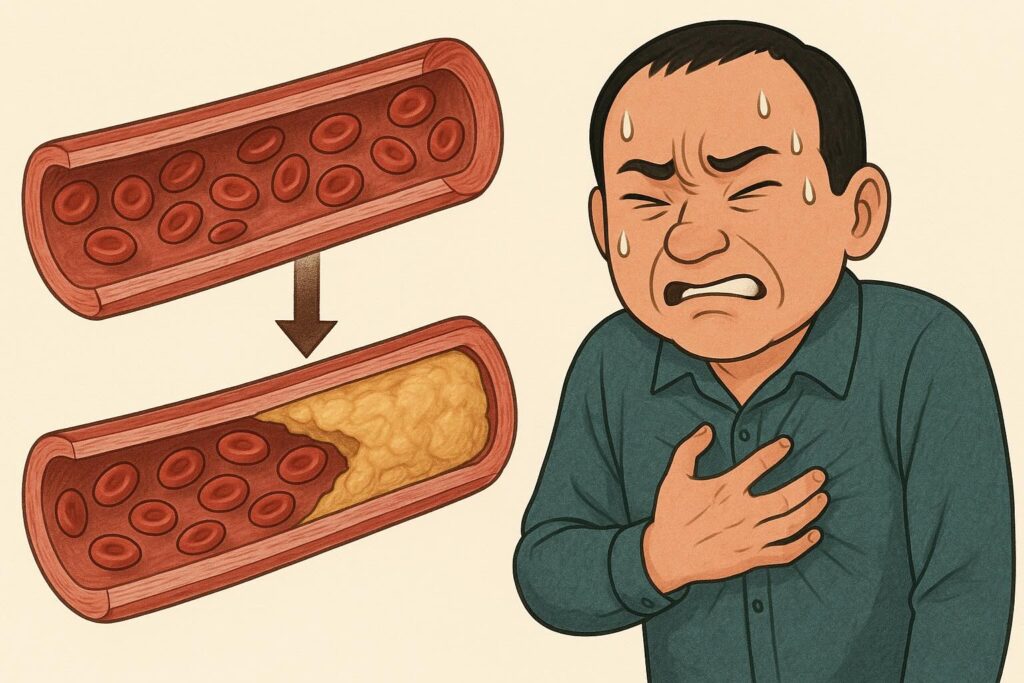

高血圧が引き起こす「血管の老化」

血圧が高い状態がずーっと続くと、血管の内側にある「内皮細胞」が痛み始めます。

この内皮は血管のしなやかさを保つ大事なパーツ。

ここに傷がつくと、“かさぶた”のようになり、そこに脂質などが沈着して“プラーク”ができる。

これが動脈硬化の始まりです。

さらにそれが心臓や脳の血管で起きると…

-

狭心症や心筋梗塞

-

脳梗塞

といった命にかかわる病気に発展します。

そうして、今や高血圧は、日本人の死因に大きく関わる重大な病気になってしまったんです。

おわりに 〜血圧とちゃんと向き合うために〜

「血圧」とは何か?

もともとは命をつなぐために必要なもの。

でも、現代では生活習慣の影響でそれが病気になってしまう。

そんな血圧とどう付き合っていくか。

次回以降は「高血圧症の治療ってどうやるの?」「血圧ってどうやって測ればいいの?」など、実践的なお話をしていこうと思います。